自然との関わり

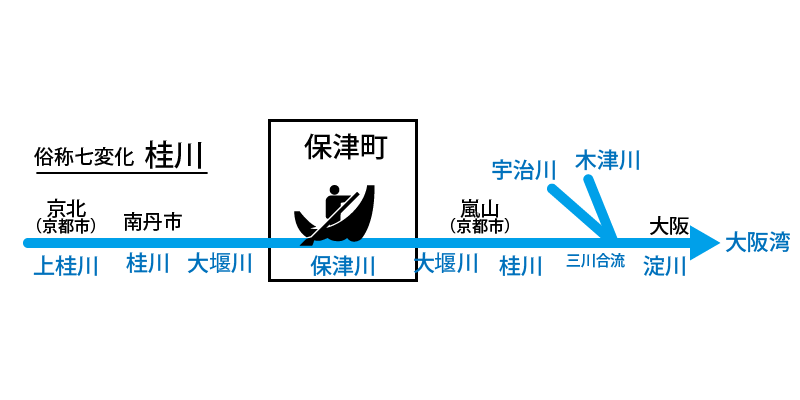

保津の川

京都府京都市から発し、大阪湾まで流れる桂川。区間によって何度も呼び方(俗称)が変わり、保津町のエリアでは「保津川」と呼ばれます。

アユモドキを傷つけると罰則

亀岡市(保津川流域)と岡山県の2ヵ所にしかいない日本固有種の淡水魚アユモドキ。姿がアユに似ていることからこの名が付けられました。口元にはひげがあります。国の天然記念物でもあり、自治会やNPO、行政らで保全の取り組みをしています。

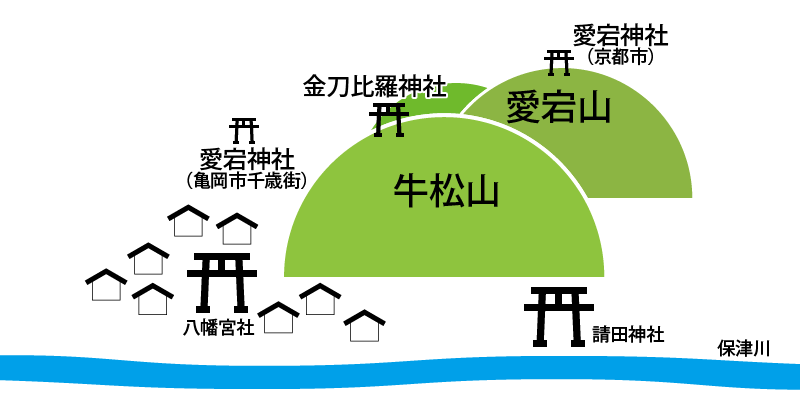

保津の山

町民が保津の山として特に大切にしているのは、「牛松山」「愛宕山」の二つです。愛宕山山頂の住所は京都市ですが、保津町にも登山口があることから、保津町の山として認識されています。

山は、誰かの所有物です。しかし、山ひとつが丸ごと誰かに所有されているというケースは少なく、いくつもに区分けされ、” この範囲は誰の土地 “という所有の仕方がされています。

竹林

保津町には竹林が多く残っています。昔は竹屋さんが多くあり、生活道具として使われてきました。今の竹林は手入れが行き届いていないところも増えています。

丹波の霧

亀岡市は「霧の都」としても知られています。毎年、晩秋から初春にかけて、深い霧が亀岡盆地一帯を包みます。非常に幻想的な反面、洗濯物が乾かない、電車が遅れるなど生活する上で不便を感じることも多いでしょう。

自然災害

保津町は、保津川の氾濫による水害が多い地域でした。しかし、1997年に日吉ダム(保津川の上流、南丹市日吉町)ができてからは、かつてのような住宅地への大きな氾濫は起こっていません。

亀岡盆地は山に囲まれ、京都市や大阪などの都心部へのルートが限られているため、広域災害の際に孤立しがちです。大きな災害でなくても、大雨や雪で、峠道が通行止めになることがあります。

山際の地域では、豪雨の際に山からの水で、浸水することもあります。

●指定緊急避難所・指定避難所

災害の危険から逃れるため、亀岡市が開設する避難場所です。

・保津町公民館(優先して開設される避難所です)

※地震災害のときは開設しません

・保津小学校体育館

・保津文化センター

●一時避難施設・避難場所

二次災害に備えて住民が一時的に避難できるよう、自治会が自主開設する避難場所です。

・保津保育所

・保津ケ丘文化センター

※土砂災害の恐れがあるため、状況に応じて利用

●広域避難所

延焼火災や大規模災害など多くの収容力が必要な場合に避難する場所です。

・大堰川緑地東公園